薬局経営者のための“お金のブロックパズル”入門:図で学ぶ数字の流れ

こんにちは。

中小企業診断士でキャッシュフローコーチの梅崎です。

薬局経営を経て、今は調剤薬局の経営支援や、様々な業種の企業さんの経営改善のお手伝いをしています。

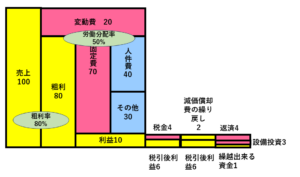

今日はたった一枚の図で会社のお金の流れが一目でわかる「お金のブロックパズル」についてお話します。

お金のブロックパズルとは?

お金のブロックパズルは、キャッシュフローコーチ協会を創設した和仁達也氏が、西順一郎氏が生み出したSTRAC表(MQ会計表)を進化、発展させたものです。

お金のブロックパズルの目的は、会社のお金の流れをビジュアルで理解できるようにすること。

視覚的に理解できることで、会社のお金の流れがイメージしやすくなるため、適格で根拠のある経営判断が出来るようになります。

例えば薬局の改修をしたいから、借入をしようと考えたとします。

その時、どれくらいまで借りられるか。

返すにはどれくらいの売上が必要かなど、適切な判断がしやすくなります。

もしくは薬剤師さんやスタッフさんをどれくらい雇用出来るかの基準も明確に出来ます。

経営状態が良い時、臨時ボーナスをどれくらい出せるかなども考えやすくなります。

人件費について、きちんと考えて対応できるようになります。

売上目標を作るときだって、根拠を持って設定できます。

単に「昨年より10%アップ」などと決めても説得力がありません。

それよりも

「なぜこの売上目標を達成する必要があるのか」

という根拠や、

「この売上目標を達成することで、社員や患者さんにどんな良いことがあるのか」

などの変化が明示されている方が、社員にも理解されやすいし、その達成にもこだわれますよね。

実際、経営改善のご支援をした企業さんで、社員向けにお金のブロックパズルの講習会を開催したことがあります。

ブロックパズルを使いながら、目指すべき売上目標やその理由を説明したところ、思った以上に良い反応を得られました。

社員が皆、口々に改善策や自分たちに出来る収益アップ策を提案してきたのです。

会社の現状を理解して協力してもらうことを意図して開催したのですが、それを上回る成果を得ることが出来ました。

いずれにしても、大切な経営判断はお金と切り離すことは出来ません。

薬局経営者として、適切に判断できる方が良いですよね。

薬局のお金の流れの全体図

さて、では実際にお金のブロックパズルを書いてみましょう。

今回は構造を理解するだけで良いので、数字は仮の数値を入れてみましょう。

まずは白紙の紙を用意してください。

出来たら、紙の左側に大きめの正方形を書きます。

その中に、6本の線を引いていきます。

引く順番や位置はこんな感じです。

まずは正方形の左側 1/4くらいの位置に縦線①。

次に上の方に横線②。

本来は横線の高さには意味があるのですが、今回は構造を理解するだけなので、いったん1/5くらいの位置にひいておきましょう。

次は真ん中に縦線③。

その次に下の方に横線④。位置は1/10くらいですね。

そして右側1/4の位置に縦線⑤。

最後は下から1/3くらいの高さに横線⑥。

正方形の中に、縦横の線を計6回引くだけです。

レイアウトが間違っていないか、確認してくださいね。

正方形の中に7個のボックスが出来ていると思います。

数えてみてください。

会社で最も重要な数字「粗利」

7個のボックスの意味をそれぞれ説明していきますね。

一番左の縦長のボックスは「売上」です。

今回は仮置きで100と書いておきましょう。

100万円の売上というイメージです。

その次、一番上の横長のボックスは「変動費」です。

「変動費」というのは、あまり耳馴染みのない言葉かもしれませんね。

これは何かというと、読んで字のごとく、「変動する経費」です。

ザックリいうと、売上が増減すると、それに連動して増えたり減ったりする費用のことです。

より正確には、販売数量に比例して増減する費用です。

調剤薬局の場合、処方せん数=販売数量と考えると良いですね。

処方せん枚数が増えれば増えるほど、増加する費用は何でしょうか?

「薬の仕入れ代」

ですね。

薬局経営においては、薬の仕入れ代が変動費にあたります。

売上から変動費を差し引いた残りを「粗利」といいます。

正確には限界利益という言葉を使うのですが、普段使わない言葉なので分かりにくいですよね。

そこで私たちキャッシュフローコーチは、分かりやすさを重視して粗利という言葉を使います。

さて、ここでは仮に変動費を20と置いてみましょう。

調剤薬局の場合、変動費=薬の仕入れ代の比率はもっと高いのですが、あまりに変動費の割合が大きくなると、他のボックスが小さくなって図がややこしくなるので、いったん20で仮置きしておきましょう。

調剤薬局の実態に合わせたお金のブロックパズルは、別の機会に作ってみたいと思います。

さて、この粗利ですが、経営をするには非常に重要な数字です。

なぜなら、粗利こそ実質的に会社に入る収入。

会社の「手取り」だからです。

私たちが手取り収入の中から生活費をやりくりしているように、会社は粗利のなかから様々な経費の支払いをしています。

だからこそわざわざ「粗利率」を記載する欄を設けています。

粗利がどれほど重要なのかについては、別の機会を設けてご説明します。

今回はさきに、お金のブロックパズルを完成させましょう。

粗利から経費を引いたら利益が出る

粗利の右隣のボックスが「固定費」です。

変動費とは逆に、売上の増減に関わらず一定の金額がかかる費用です。

例えば薬局の家賃とか、分包機やレセコン、電子薬歴のリース料、薬剤師さんやスタッフさんの人件費などがそうですね。

固定費は大きく分けると2種類あります。

それが固定費の右隣の2つのボックス。

これは固定費の内訳を表しています。

上のボックスが人件費です。

社員の給料やボーナスはもちろん、法定福利費や福利厚生費、退職金も入ります。

経営者の役員報酬もこの人件費に入れます。

調剤薬局は人件費の割合が高い業種です。

ちなみに粗利に占める人件費の割合を労働分配率として記載しています。

人件費や労働分配率についても別途解説しますね。

固定費のうち、人件費を除いた残りが「その他の固定費」です。

粗利から固定費を引いた残りが「利益」です。

資金繰りのことを考えると、この利益をしっかり残す仕組みが重要です。

さて、この「利益」が全部会社に残るお金なのかというと、そうではありません。

ここからまだ出ていくお金があるのですが・・・

だいぶ長くなってしまったので、今回は利益のところまでにしておきます。

続きはまたご説明しますね。

なぜ利益が必要かを説明できないと・・・

社員さんに「利益を出さなければならない」という話をすると、あたかも

「社長がお金儲けのために利益利益と言っている」とか、

「私利私欲で薬局をやっている」みたいな勘違いをされることがあります。

ネットを見ていても、「利益=社長のポケットマネーになる」と思っている人が少なくありません。

数字が苦手な方は、特にそう思うかもしれません。

会社に私財を投じてまで給料を払ったり、借入金の返済をしている場合があっても、社員は理解していない場合があります。

そうなる理由は、会社のお金の流れを理解していないからです。

なぜ利益が必要で、利益が何にどう使われているか知らないからです。

お金の話は学校ではあまり教えていないので、知らなくて当然です。

逆に、会社のお金の流れを理解できれば、利益を出すことが薬局の存続のために重要だと理解しやすくなると思います。

薬局は地域の医療と健康維持のために不可欠なインフラですから、存続し続けることが大切です。

そのためには利益を出し続ける必要があります。

それを理解してもらうだけでも、今後の経営に有益です。

そのために、お金のブロックパズルを用いて、ビジュアルで直観的に理解できるようにするのは有効だと思います。

見てわかるようになっていれば、数字が苦手な方でも理解しやすいですよね。

少し話がそれました。

まずは薬局経営者自身が薬局のお金の流れをザックリ理解できるようにしましょう。

そうすれば、数字に基づいた適切な経営判断がしやすくなったり、根拠ある目標が設定できたり、具体的な改善のヒントが手に入りやすくなります。

資金繰りだってしやすくなりますよ。

次回は利益からさらにお金が出ていく流れをご説明して、会社のお金の流れの全体像を作りますね。

私たちは「良い医療は良い経営から」をモットーに、地域で頑張る中小調剤薬局の経営や資金繰りのご支援をしています。

もし売上や利益、資金繰り、人材育成などでお悩みならお気軽にご相談ください。

無料相談はこちらから。

顧問契約等を教養するようなことはありませんのでご安心くださいね。

利益以降の続きの話はこちら。

コメントを残す