薬局経営とキャッシュフロー:利益から始まるお金の出口を知ろう

こんにちは。

中小企業診断士でキャッシュフローコーチの梅崎です。

薬局経営を経て、今は調剤薬局の経営支援や、様々な業種の企業さんの経営改善のお手伝いをしています。

今日は調剤薬局のお金の流れの全体像をお話します。

前回、お金のブロックパズルを使って薬局のお金の流れを説明しました。

前回の話は売上から利益まで。

でも、利益がそのまま会社に残るのではなく、そこからさらに出ていくものがあるとお話しました。

今回は「さらに出ていくもの」のお話です。

お金のブロックパズルのおさらい

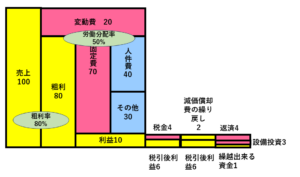

まずお金のブロックパズルの全体像はこんな感じ。

売上から変動費を引いた残りが粗利(限界利益)。

そこから固定費を引いた残りが利益。

今回注目すべきは、その先です。

この部分。

利益がそのまま薬局に残るのではない

利益から差し引かれるのは、まずは「税金」です。

例えば税率が約40%だとすると、10の利益が出たら4の税金がひかれます。

自社の税金がどれくらいかかっているかを知りたい場合は、顧問税理士に確認してみましょう。

特に個人事業主の場合は、計算の仕方や内容が法人とはかなり違うので、税理士に確認してみてください。

税金を払った後に残る利益を税引後利益といいます。

これが会社に残るお金の全てかというと、実は違います。

ここでちょっとだけ難しい話をします。

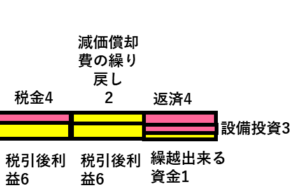

この図では、税引後利益は6になっています。

ただし、現金ベースで考えると、もっと手元にお金が残っている可能性があります。

というのも、固定費の中に「減価償却費」という費用が含まれている場合、税引後利益に足し戻します。

減価償却費というのは、実はお金の支出を伴わない費用です。

ですのでキャッシュフローを見る時は、減価償却費を足し戻してあげます。

減価償却費とは?

減価償却というのは、高い設備を買った時は、決められた年数に従って経費計上してくださいね、というルールです。

例えば、3年前に300万円の車を買ったとします。

車は数年に渡って事業に使いますよね。

なので、経費にするときも数年間に分けて経費計上してね、ということになります。

新車の場合、6年間に分けて経費にするように決められています。

ざっくりいうと、50万円×6年間かけて経費にするようなイメージです。

その経費=減価償却費は固定費に入っています。

6年間、毎年50万円の経費を計上しています。

その分税引後利益は毎年50万減ります。

でも、実際にお金が出たのは支払いをした初年度だけで、それ以降の年度は、減価償却費は計上されているけど、お金の支出は伴っていません。

つまり経費には計上されているけど、本当にお金が減っているわけではないので、税引後利益に足し戻してあげるわけです。

感覚的に理解しにくい部分なので、「キャッシュフローを考える時は、税引後利益に減価償却費を足し戻すんだな」と考えておけば、ここではOKです。

設備等の購入方法によっては減価償却費全てを足し戻してはいけない場合もあります。

が、あまり細かな内容を把握しようとすると一気に難しくなるので、もし多くの減価償却費を計上している場合は、どれくらい足し戻せるかは顧問税理士さんに確認してみてくださいね。

さて、ここでお金の出入りが終わりかというと、そうではありません。

ここからさらに出ていくものがあります。

借入金の返済がある

一つは「返済」です。

借入金がある場合、本業での儲けから税金を払い、残ったおかけからさらに借入金の元本を返済します。

ちなみに、借入金の返済は「経費」にはなりません。

借入金を返すときには、利息と元本を返済します。

利息の方は経費になりますが、元本の返済は経費にはならないのです。

税金を払った後に残った税引後利益に、減価償却費を足し戻したお金から払うことになります。

つまり、税引後利益が無いと返済出来ません。

もちろん返済額を上回る減価償却費があれば返済できるとも言えますが、基本的に税引後利益がなければ返済できません。

よく、税金をたくさん取られるのが嫌で、節税に力を注ぐ経営者がいます。

気持ちはよく分かりますが、節税は多くの場合、手元の現金を減らす作用があります。

なぜなら、節税策の多くは不要不急の支出だったり、保険料の支払いなど資金が出ていくものが多いからです。

節税を頑張ることで、返済の元手もなくなってしまう経営者が時々います。

しっかり返済原資を確保するなら、税金もそれなりに払う必要があります。

この辺りは顧問税理士さんとよくよく打ち合わせてくださいね。

それに、本来減価償却費というのは設備や資産の価値を分割して経費計上しているだけです。

その分はちゃんと会社に蓄えておいて、設備が古くなったときに更新できるようにしておかなければならないのです。

なので本来は税引後利益から返済をするのがスジです。

返済をして、残ったお金で新たな設備投資をしたり、万が一の時の備えをしたりします。

この万が一の備えも大事なので、また別の機会にお話しますね。

地域医療を守るためにお金についても考える

こうしてみると、会社にお金を残すのがいかに難しいか分かるかと思います。

今回は分かりやすさ優先で、在庫や売掛金などの増減については図示していません。

機会があれば、在庫や売掛金の増減がキャッシュフローに与える影響についても書いてみたいと思います。

また、場合によっては税引後利益から配当金や役員賞与が発生する場合もありますが、中小企業ではあまりないので、ここでは省略します。

さて、今まで見てきたように、これが基本的な薬局のお金の流れです。

調剤薬局は地域の医療と健康を守るインフラです。

インフラを維持するためには、一定のお金が必要です。

でも、薬局にお金を残すのは結構大変です。

特に高齢化が進み、現役世代の負担が大きくなってしまっている現状では、売上を大幅に伸ばすのは難しくなりそうです。

一方、薬代である変動費は増え、薬価差益は小さくなります。

賃上げが叫ばれる世の中では、人件費は大幅に増えます。

もちろん、その他の固定費も増えていくでしょう。

そうなれば、薬局を維持するには、お金のことをちゃんと考える必要があります。

お金のことを考える=お金儲けではなく、地域の医療と健康インフラを守る大切な視点としてお金のことを考えてみてくださいね。

私たちは「良い医療は良い経営から」をモットーに、地域で頑張る中小調剤薬局の経営をご支援しています。

もし売上や利益、資金繰り、人材育成などでお悩みならお気軽にご相談ください。

無料相談はこちらから。

顧問契約等を強要するようなことはありませんのでご安心くださいね。

コメントを残す